Benchmarking – ein Vergleichsmaßstab

Benchmarking – Definition & Ziele

Benchmarking ist ein strategisches Führungsinstrument, bei dem Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen systematisch mit vergleichbaren Vorgehen verglichen werden, um Verbesserungspotenziale aufzudecken und die eigene Leistung zu steigern. Diese alternativen Vorgehensweisen kommen in der Regel von Wettbewerbern oder Branchenführern.

Benchmarking kann in mehreren Formen unterschieden werden:

- Internes Benchmarking: Vergleiche zwischen Abteilungen oder Geschäftseinheiten desselben Unternehmens

- Competitive Benchmarking: Analyse gegenüber direkten Wettbewerbern

- Funktionales Benchmarking: Vergleich von Prozessen mit Organisationen aus anderen Branchen, wenn Funktionen ähnlich sind

- Strategisches Benchmarking: Fokus auf Langzeitziele und strategische Ausrichtung

Das Ziel von Benchmarking ist es, die eigene Leistung systematisch zu verbessern, indem Best Practices oder die Performance z. B. von führenden Wettbewerbern verglichen werden. Damit hilft Benchmarking dabei, Schwächen zu erkennen, Stärken auszubauen und sich strategisch besser im Markt zu positionieren.

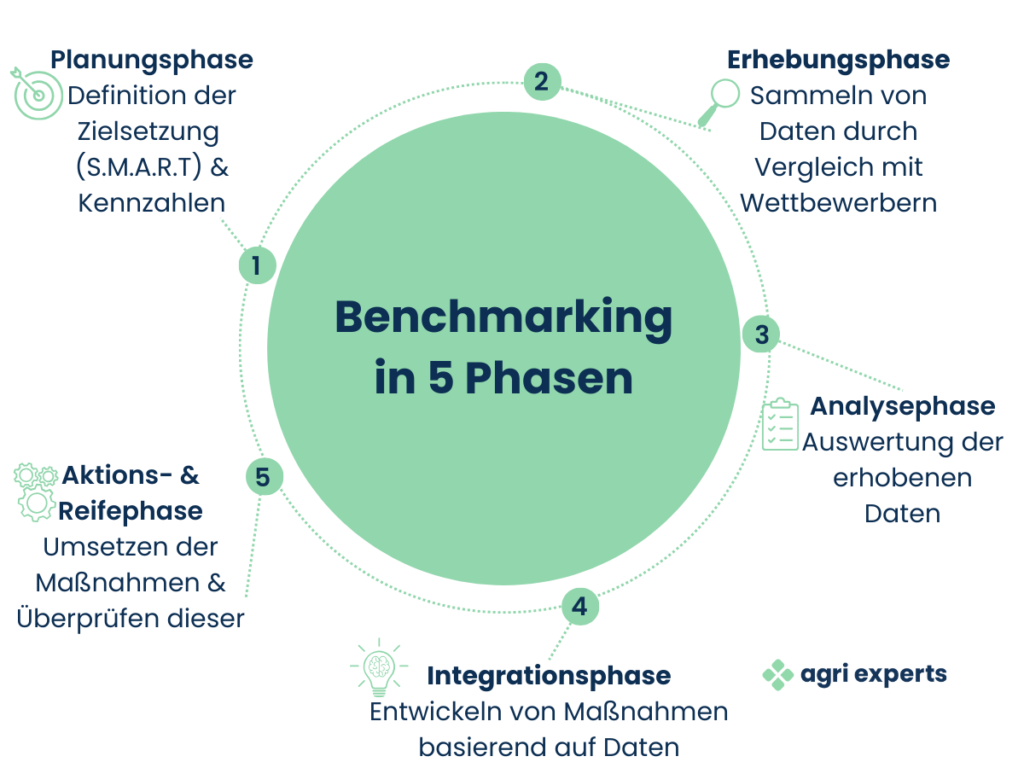

Benchmarking – Vorbereitung & Durchführung

Damit Benchmarking sinnvoll und effizient ist, sind gründliche Vorbereitungen notwendig.

- Ziele & KPIs definieren: Zu Beginn des Benchmarking-Prozesses ist eine präzise Zieldefinition essenziell. Sowohl die zu optimierenden Parameter wie etwa Produktqualität oder Kundenzufriedenheit als auch der Untersuchungsbereich müssen klar abgegrenzt werden, um valide und umsetzbare Ergebnisse zu erzielen.

- Relevante Metriken auswählen: Es sollten quantitative und qualitative Kennzahlen gewählt werden. Quantitativ sind z. B. Kundenzufriedenheit oder Durchlaufzeiten. Qualitativ ist z. B. Innovationsfähigkeit. Wichtig ist, dass die Metriken mit den Zielen korrespondieren.

- Benchmarking-Partner identifizieren: Die Auswahl der richtigen Vergleichspartner ist wesentlich. Diese sollten in Größe, Branche oder Funktion ähnlich sein oder aber herausragende Leistungen liefern, die inspirieren.

- Datenerhebung sicherstellen: Methoden wie Umfragen, Interviews, Daten aus dem eigenen Betrieb, Beobachtungen oder Besuche vor Ort können kombiniert werden. Ebenso entscheidend sind Standards bei Formatierung, Klassifikation und Datenschutz, damit Daten vergleichbar und vertrauenswürdig sind.

Datenanalyse und Umsetzung

Sobald Daten vorliegen, geht es daran, diese zu analysieren und in Methoden zu überführen.

- Analyse und Identifikation von Leistungslücken: Die Daten werden verglichen, Trends und Muster erkannt und Abweichungen (Gaps) identifiziert. Gibt es z. B. Prozesse, die deutlich langsamer sind, Qualitätsprobleme oder niedrigere Kundenzufriedenheitswerte als bei Wettbewerbern?

- Ursachenforschung: Es reicht nicht, nur zu sehen, wo man hinterherhinkt, es geht auch um das warum. Ursachen können dann z. B. über Prozessmapping oder Interviews mit Stakeholdern erkannt werden.

- Strategien und Zielsetzung entwickeln: Auf Basis der gefundenen Lücken und Ursachen werden gezielte Verbesserungsstrategien formuliert. Ziele sollten SMART sein (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, zeitgebunden). Prioritäten setzen ist zentral, da Ressourcen nicht unbegrenzt sind.

- Umsetzung und Kontrolle: Maßnahmen müssen in konkrete Pläne übersetzt werden (Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Zeitpläne). Dabei sind Monitoring‑Mechanismen zwingend nötig, z. B. mittels KPIs, regelmäßiger Reviews oder Feedbackschleifen. So kann der Fortschritt verfolgt und ggf. bei Abweichungen nachgesteuert werden.

Fazit

Benchmarking ist ein wirkungsvolles Instrument zur systematischen Leistungsverbesserung und strategischen Ausrichtung von Unternehmen. Durch den gezielten Vergleich mit anderen Abteilungen, Wettbewerbern oder branchenübergreifenden Best Practices lassen sich Schwachstellen identifizieren, Optimierungspotenziale erkennen und konkrete Maßnahmen ableiten. Benchmarking liefert datenbasierte Entscheidungsgrundlagen für nachhaltige Verbesserungen, egal ob es um Produktqualität, Kundenzufriedenheit oder Prozesseffizienz geht.

Besonders in dynamischen Märkten verschafft Benchmarking einen klaren Wettbewerbsvorteil. Es fördert nicht nur die Innovationsfähigkeit, sondern unterstützt auch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten, Dienstleistungen und internen Abläufen. Unternehmen, die Benchmarking regelmäßig und strategisch einsetzen, verbessern nicht nur ihre operative Exzellenz, sondern auch ihre Marktposition langfristig.

Alles in allem ist Benchmarking weit mehr als ein reiner Leistungsvergleich, sondern ein zukunftsorientiertes Managementtool, das hilft, mit Veränderungen Schritt zu halten und im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen.